大阪自然史博物館へ研修に行ってきました!

2023.09.22

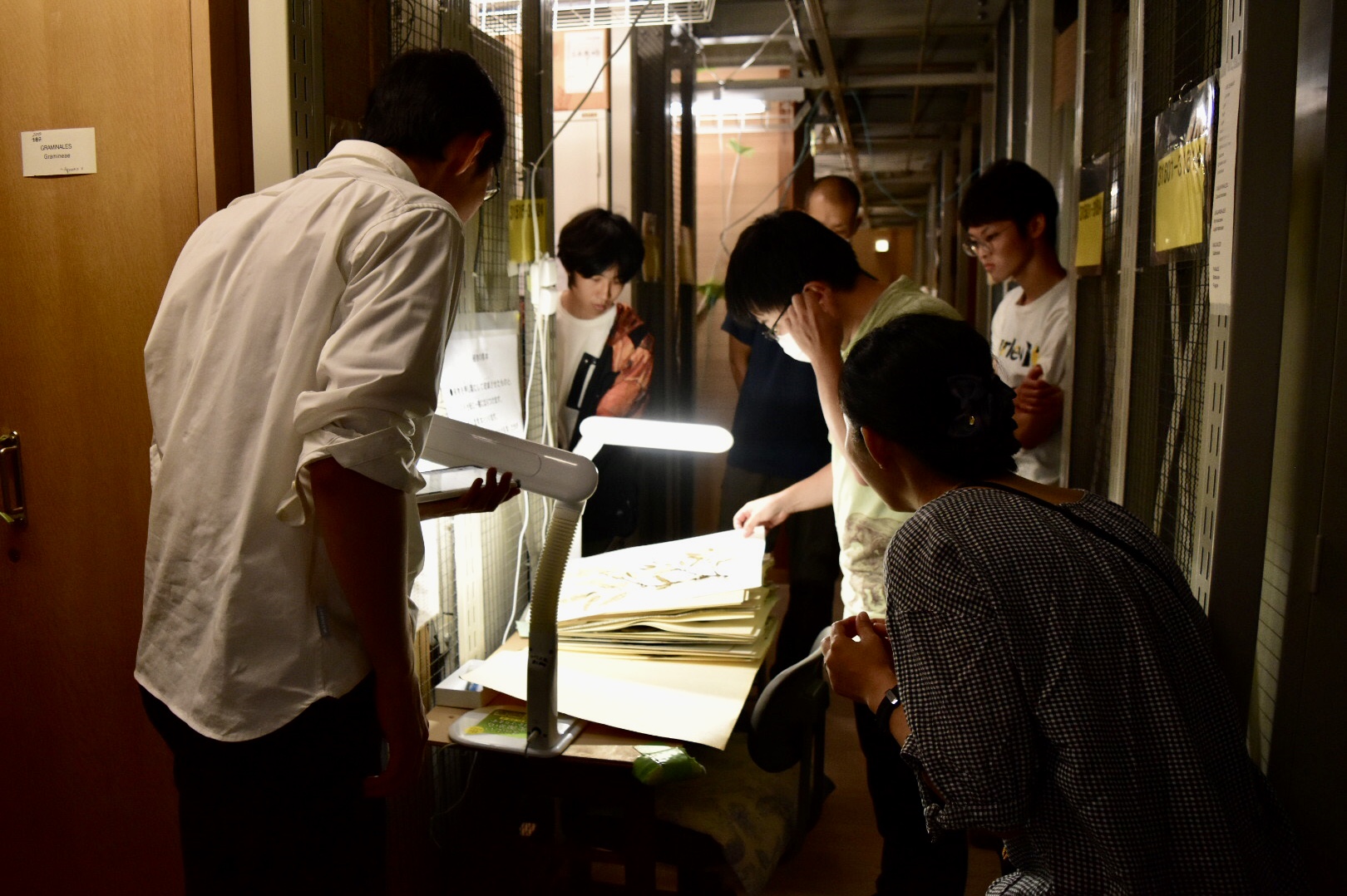

9月20日(水)には、遊林会スタッフ、遊林会会員、インターンシップ生の6人で大阪自然史博物館へ研修に行ってきました。

大阪自然史博物館・友の会理事長でいらっしゃる梅原徹先生が1996年に河辺いきものの森で植生調査をしてくださっており、その植生調査をもとに森の植生管理計画を策定され、現在に至っております。その後、20年間保全を続けてきた河辺いきものの森の植生がどのように変化しているのかを知るため、2018年~2019年の1年間に渡り、梅原先生に再度植生調査をご依頼し、調査に入っていただきました。約1年間・約550個体を採取後、508枚の植物標本を作成されて、大阪自然史博物館の収蔵庫に寄贈してくださっております。

今回は、大阪自然史博物館の横川学芸員のご厚意により、博物館から特別に許可をいただき、収蔵庫を見学させていただけることになりました。

※梅原先生の調査報告については、こちらの資料からご覧いただけます。→plants.pdf (yurinkai.org)

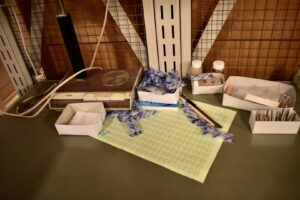

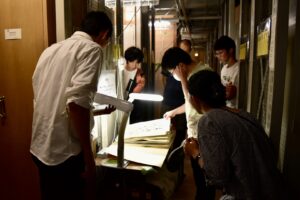

▼収蔵庫に保管するためには、標本を冷凍庫入れて虫害を防ぐお話を聞きました。私たちもスリッパに履き替えて見学です。

▼収蔵庫は「博物館の心臓部分」との説明を受け、ドキドキしながらいざ収蔵庫へ。

▼収蔵庫は、一般収蔵庫、特別収蔵庫、液浸収蔵庫の3タイプに分かれ、それぞれに必要な形で収蔵されているそうです。これは、岡村コレクションと呼ばれる、外国産のチョウの標本。

▼目指すは、河辺いきものの森の植物標本。標本は図鑑に載っているエングラー形式で配架されており、大阪自然史博物館には35万点の植物標本が納められているそうです。どこまであるのか?と思うぐらいのロッカーがびっしり並んでいました!

▼収蔵庫で作業をする方たちのデスクです。

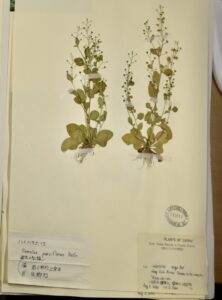

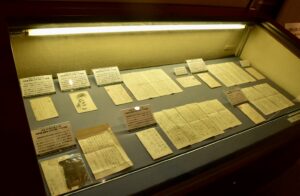

▼「これ分かりますか?」と出してきてくださった植物標本。なんと!2000年に河辺いきものの森ので見つかったハイハマボッスの標本でした。20年前のものがこんなに綺麗な状態で残っていることに感動したのと同時に過去をそのままの状態で残せる収蔵庫の機能性の高さに驚きました。

▼こちらは、河辺いきものの森のオニノヤガラです。梅原先生の採集の現場に同行させていただいていたので、こういった形になるのだと完成した標本を見せてもらうことでやっと理解できた瞬間でした。

▼一般収蔵庫や液浸収蔵庫も見せていただきました。

▼公開されることのない「HOLOTYPE」(摸式標本/お手本になる標本)。収蔵庫は心臓部分だということがよく分かりました。

2時間の収蔵庫見学は横川学芸員の楽しく分かりやすい解説であっという間にすぎていきました。専門的な解説はもちろん裏話などもあり、時間が足りなかったほど。。

標本には名前のついていないものもあり、同定ができてから名前をつけるものもあるそうです。「誤同定をしないように、根拠をもって100%に近づけるように同定することが学芸員の役目。先人の標本をみんなで作りあげる。良いものを未来につなげること、それがとても大切なことなのです」と、お話してくださり、横川さんの学芸員としての熱意や誇りなどが伝わってきて、学芸員というお仕事の大切さも学ばせていただけました。「自分の仕事に愛情と誇りをもつ」私も自分のなすべきことにきちんと向き合うことを大切にしたいなと思う研修となりました。

▼現在、開催されている「恐竜展」も見学してきました。大型の展示物はこのクレーンで引き上げるそうです。

▼常設展示ももちろん見学。里山で見られる昆虫の標本がたくさんあり、勉強になりました。

▼NHKでお馴染みの「らんまん」に出てくる植物(レプリカ)を制作されておられるのは山科の西尾製作所さんとお聞きしています。里山で見られる植物コーナーの植物も西尾製作所さんだとお聞きしていたので「どれもこれも本物にそっくり~!」と言いながら、スタッフと眺めていました。

▼牧野富太郎先生の展示コーナーもあったので、こちらも見学。

竹下栄一さんとのやり取りのお手紙や牧野先生の作られた標本など、ドラマの影響もあり、牧野先生を身近に感じながら、本物を見せていただき、こちらも楽しい時間になりました。

数時間の見学でしたが、河辺いきものの森の保全が始まってからこれまで約25年間をタイムスリップさせていただき、森に関わってこられた先人の方々の思いや数えきれないほどの努力とつながり、これらを思い浮かべると河辺いきものの森の大きな存在に圧倒される思いでした。

博物館が過去のものを大切に、未来の研究のためににつなげていかれるように、河辺いきものの森と遊林会がこつこつ積み重ねてきた経験や知識を、未来につなげることが私たちの使命だと実感した研修でした。

また、そういったことを遊林会に関わるメンバーと共有できた時間も嬉しい一時でした。

リフレッシュもできたので、秋の繁忙期も頑張ります!

最後になりましたが、このような学びの機会を設けてくださった梅原徹先生、横川学芸員には感謝の気持ちでいっぱいです。

お世話になり、本当にありがとうございました!